過去のブログ

夏木ゆたかさん!

2012年05月02日過去のブログ

今日は、四月からのレギュラー ラジオ日本 報道センターでの勤務でした。

KBS京都の局アナ時代、ほんといろんな事をやらかしてしまいました。

まあ、アナウンサーなんて、笑えない失敗は、みんな結構もってるんですがね‥…、と言い訳。

今日もね、密かにやってしまいまいました。

天気予報にて。

「明後日木曜日には、お天気は回復するでしょう」

今日は、水曜日。

これに気がついたのは、15時からの「夏木ゆたかのホット歌謡曲」の夏木ゆたかさんだけ!!!!!

ニュース明けのOAで、「いやー、ヨシミアナウンサー、彼女の中では、明後日は木曜日みたいですが、木曜日は明日です」と、フォローして頂きました。

ほんとうにありがとうございました!

そして、申し訳ありませんでした!!!

だからって訳じゃないけど(ほんとよ)

夏木ゆたかさん、いいんですよ。とっても。

局内では、現在OA中の番組が流れてモニターできるのですが、

あの独特のハイテンションなトークに、デスクにいてて、笑ってしまう事、多々。

いやー、ラジオパーソナリティとして、お手本にしたい人です。

で、ここからはこそっと。

以前、すっごい以前、RF(ラジオ日本さんね)の試験を受けた事があったんです。

その時、終わって出てきたら、夏木さんがスタジオ入の時間で、局の前ですれ違いました。

まあ、一応、ギョーカイ人?ですから、私も、お顔を存じ上げている方には、思わず「お疲れさまです!」とご挨拶してしまいした。

そしたら、小走りに急いでいらっしゃったにも関わらず、全く誰かわからない相手に「お疲れさまー!」と、笑顔も軽やかに、お答え下さったのです。

まあ、局の前だからですが、正直、この仕事してると、ザンネンなイメージの人もいらっしゃる訳で、

とてもすてきな印象がありました。

私のRFさんのイメージは、夏木さんからスタートしたんです。

なので、今回、お仕事でご一緒させていただいて、「報道センター 吉見由香アナウンサーです」なんて名前を呼んで頂けるのも、嬉しい限り。

精進します。

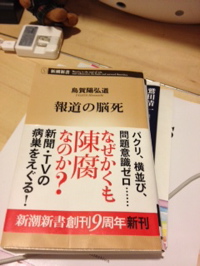

「報道の脳死」烏賀陽弘道 著 新潮新書 刊

2012年05月01日過去のブログ

烏賀陽弘道氏の「報道の脳死」を読了した。

この一冊に関しては、一般の読者諸氏とはちょっと違った感想を持ったかもしれない。

あえて、駆け出し局アナだった15年前の私を登場させてみよう。

その彼女の感想は「何があかんの?」

そうだ。

この本の第1章から第3章までに描かれてるのは、新卒で勤務した放送局で、

また、フリーになってからの地元報道を旨とするケーブルテレビで働いてきた時、数えきれないほどみてきた光景だ。

報道部のデスクの前のカレンダーに記された◯周年の文字、

記事を入れる書類棚に入った、定型の予定稿。

原稿に手を入れ、キューシートを書くデスクの茶色いネクタイや、デスクが使っていた黄色い鉛筆や定規まで、鮮明に思い出される。

(しかも◯月◯日解除と朱書きしている原稿を、気付かずにニュースに乗せてしまった、笑えない希有な経験まで持ってますというおまけ付きだ。)

本当に、本当に、この本に書かれている事はメディアのニンゲンにとって、日常の一コマでしかないのだ。

就職活動時、私は放送局を志した。

その理由のひとつは

「知りたかったから。または伝えたかったから」。

当時、岐路に立った時、なにか決断を迫られた時、

多くのモノごとを若いなりに、自分なりに決定してきた。

その時、一番大切にしたことが “多くの事実を集める” と言う事だった。

その事実を組み立て、自分なりの決断を下す。

「知る事」こそ、ニンゲンの行動の第一歩だと考えていた。

だからこそ、知りたかった。

多くの情報にアクセスして、それを多くの人に分かりやすく伝えたかった。

当時、マスコミは新聞か放送かの二極時代。

情報伝達というメディアシステムの中で、

一番ニンゲンの体温を以て、より複合的な伝わり方をする手段として放送局を選び(まあ、新聞社を志望するだけの根性と知性と文章力がなかったのも大きいが)、

幸運にも、アナウンサーとしてメディアの一員になることができた。

「国民の知る権利の代理者」なんて綺麗なことばでは語れなかったけど、

知りたい、伝えたいという思いを以て取材や番組に臨んでいたのなら、

ここに定義されている「ジャーナリズム」の一項が立派に?当てはまっている。

しかし、この本を読み進めるうちに、怖くなった。

そんな立場にいた私が、きちんと3大原則(客観、公平、独立)をまもっていただろうか。

今から思い起こしてみても、誘惑はそこかしこにごろごろしていた。

新人ちゃんの周囲にも。それが、一線を越えてしまう事の自覚もなしに。

でも、取材は恐ろしい。

どこの立ち位置から、またどんな結論に向かって、拾い集めた素材を編集するかによって、全くその出来上がりが違う。

与える印象も全く違う。

極論、最後には、軸となるのは自分自身の心持ちしかない。

そこまでの強い気持ち、根気強さ、自信と表裏一体の柔軟さを持ち合わせていたか。

きっと、この本にでてくる色々な問題点は、もしかしたら報道だけの問題ではなく、ニッポン全体の病巣なのかもしれない。

ひとつ例に挙げよう。「断片化」。

以前、割れるほどの頭痛を抱え、深夜の救急病院を始め、何度も何度も泣きながら病院にかけこんだ。

ドクターは「原因不明です」「様子見るしかないですね」とだけ繰り返す。

点の診断でしかないのだ。

コチラの正直な感想は「で、どうなの?」

今、ひとりのニンゲンが、かなりの痛みを訴えている。

その目の前の現実に対して、誰も統合的な判断をしてくれないのだ。

パーツをくみ上げて、シロウトが必死になって全体像を想像するしかなかった。

本当に、失望した。痛いのに。

報道だけでなく、医学だけでなく、きっとそういう視点は、現在のニッポンの社会全体に欠けているのだろう。

この本は、強力な分析本だ。

よくぞここまでと言う思いと(ほら、嫌コトですからね、内部からは。でも、誰かが言わなきゃね)、

そうそう、それが言いたかった、という思いと。

立場が変われば意見も変わる。

現在進行形のメディアの病理について、「至極ごもっともで、、、」と額をたたいてうなづき、恥入るしか為す術がない。

だから、正直、感想なんてないのだ。

経費削減の現場から「無難になるしかないんです!」とつぶやく現職記者の声がかすかに聞こえるようだが、

じゃ、あなたはどうして記者を志したのですか?

あなたのやりたかった事はなんですか?

入社当時の志望動機を、もう一度話してくれますか?と質問されると、

もうどうしようもない。

困ったことだ。

そうそう、著作全体の感想ではないが、

特に共感を覚える点を。

キャリア形成において、初期教育の大切さ、だ。

私が、KBS京都という関西ではちょっと知られた異色放送局に就職をして、一番良かった事は、

「放送人としての初期教育を徹底されたこと」だ。

これは、どれだけ感謝しても、本当に足りない。

先日、ある放送業界の方に、

「地方の元局アナって信じないんだよ。上がいなかったり、現場主義だったりで、全く基礎がなってないコトが多いからね」と冷たい目で言われたが、

その後のことばで、私に関してはその件はどうやらクリアできたらしい事を知った。逆に驚かれた。

イトマン事件で有名になる前、KBS京都が一番きらきらしていた頃活躍していた敏腕個性派ディレクター達の薫陶を受けた、最後の世代だと自負している。

女子大出身の世間知らずの生意気なあほちゃんを、

一応、フリーランスでも、しゃべりで飯を食えるまでに仕立ててくれたのは、他ならぬKBSの先輩方だ。

この点は、氏が朝日で経験されたことと、多いに重なって見える。

(大朝日と比べて恐縮です)。

非常に納得。

仲間を見つけたようで、なんだか嬉しくなる。

さて、一体この本は、誰が読むべきなんだろう。

ジャーナリスト志望の学生さんか?

(まだ実感はないかも。。。)

情報の受け手である(従来的な用法での)市民か?

(メディアを、誹謗中傷するだけの材料にはされたくない。絶対に)

やっぱり、現職(ジャーナリストだけではなく、メディアに関わるもの全般)しかいないだろう。

自浄作用はもう期待されていないけど、

とにかく、客観的に自分の立ち位置を確認する必要はあるだろう。

まあ、会社員ですから、の一言で済まされると、何も言えないけど。

そうそう。一応、私も現職でした。

新聞社から配信されてくる原稿を選別し、

尺の中で構成を考え、時にはリライトし、文章を切り貼りし、

ラジオというメディアを通して、原稿を音声に変え、聴取者に届けるという報道の仕事をしている。

テレビであれ、ラジオであれ、

私は、大学生の春に、ここで生きていきたいと思った。

あの頃のきらめきはもうとっくに感じないけれど、

飽きっぽい私が「メディアの中で生きていくこと」だけは、捨てていない。

だから、もう少し、ここで頑張りたいのだ。

例え、時代遅れで、死に体のオールドメディアであったとしても。

良くも悪くも、ニンゲンの体温を以て伝えられる、

厳しさと強さと覚悟ももっている、

そして(世代でくくるのはもうナンセンスだけれども)、

世の中の潮流から取り残されがちな30代、40代の女性にも取っ付きやすい情報の入り口であるように。

しゃべって、しゃべって、しゃべり倒したいのだ。

そんな自分の理想の仕事像をもう一度整理し、

もうちょっとだけ、ここでがんばるのだ、なんて思いに駆られている。

バルーンスパーク!

2012年04月29日過去のブログ

婚礼司会のブログは、アメブロに独立しています。

よし、ちょっとリンクとかしてみよう!

ikakokikaku WEDDING

「スパークバルーン」

http://s.ameblo.jp/ikakokikaku/

can I speak English?

2012年04月28日過去のブログ

今日は、びっくりしました。

医学関係の教授の、退官記念 祝賀会の司会にいきました。

事前に式次第を頂いた所で、海外からのお客さまのスピーチも多く、

肩書き等は、日本語に訳して、日本語でご紹介するんだろうなー、なんて思ってたら、、、

事前のお打合せで、そのまま、英語で紹介する事に!

ドコドコ大学のだれだれ教授、くらいなら、

べたべたな英語で恥をさらす、位の感覚でいいのですが、

なんせ、ニッポン医学界を代表するドクターのゲスト。

見た事も、聞いた事もない医療系のテクニカルタームがずらー。

法医学とか、リンパ浮腫とか。

あ、解剖学は、昔とった?杵柄、受験単語でやったぞ。

急いで、インターネットで、発音記号と、意味と調べ、

空き時間の二時間、ずーっとリーディングのお稽古してました。

結果、本番は、一応、どこからもクレームが来ないところに落ち着いたので、

まあ、切り抜けられたかな、と。

でもねー。。。

昔は、英語、使ったお仕事してましたよ、そりゃ。

勝利ジョッキーインタビューとか、

ユニバーサルスタジオジャパンの、一連のイベントとか。

(舞台監督が、本国の本社のアメリカ人だったの。日本語と英語の台本渡されて、照らし合わせながら、場あたり、とかさ)

でもねー、今、英語できる人って、めちゃめちゃいるでしょ?

うちの学校(神戸女学院)なんて、日本語の方ができない帰国子女(現地校)とか、留学経験者なんて、ざらだったし。

どんだけ頑張っても、そんな人たちには、勝てないし。

そんな人たちと一緒にオーディションやっても、くじけるだけだから、もう、英語系の仕事は、受けないようにしてたのねー。

ひとりで、海外ほっつき歩く時に、身を守れるくらいあればいいかなーって。

もう、やる気、ゼロ。

でしたが、今日は、流れでしかたなく(笑)、しかも、通常料金で(笑)。

気分的にも、急な話で、いきなりお客さまの前で、スイッチいれなきゃならなかったしー。はあ、疲れた。

まあ、今日、めちゃめちゃ頑張った?から、なんかいい事あるでしょ。

本当に、あたし、よく頑張った。